青史润心映山河,受降堂前砺担当 —武汉外国语学校高二历史深度课堂纪要

通讯员 丁妮 张延召

三月江城,樱云如雪,中山公园内苍松翠柏掩映的受降堂旧址,此刻正以庄重的身姿迎接一群特殊的访客。武汉外国语学校高二年级百余名师生,在这里开启了以“抗战时期武汉地区的文化符号”为主题的历史深度课堂。这座曾见证1945年华中战区受降仪式的百年建筑,用泛黄的老照片、斑驳的文献书籍等珍贵文物,为新时代青年讲述着一段由血与火淬炼的民族史诗。

参观受降堂

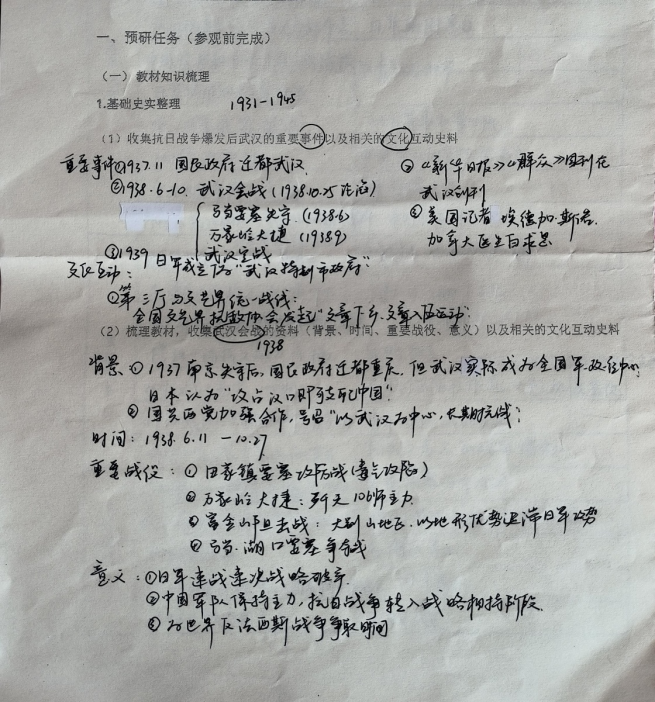

文物激活历史

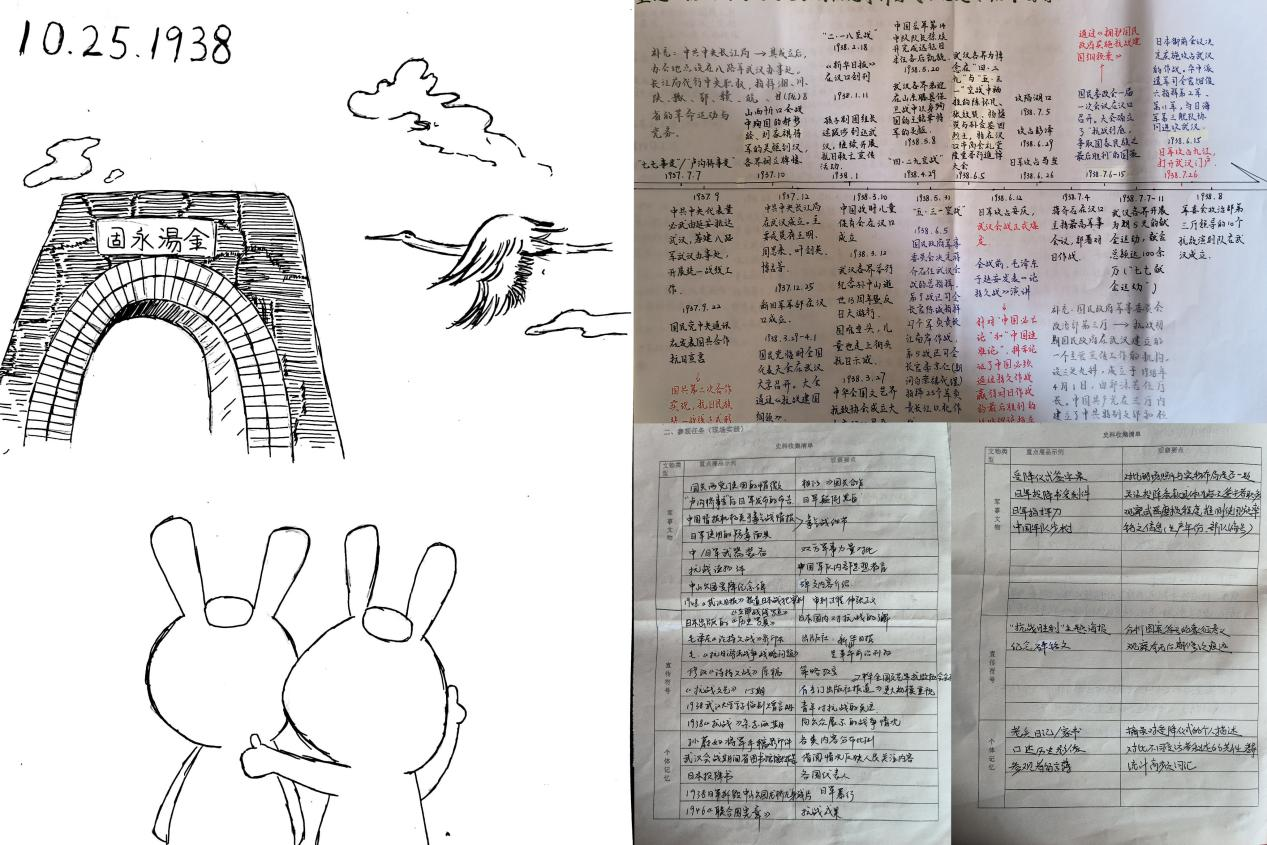

学生们在前置学习任务单上已基本完成预研任务,即简单梳理课本中抗战时期武汉地区的相关内容,并查阅了相关资料。来到深度课堂后,接下来的任务便是收集整个抗战期间武汉地区的文化史料,整理出《抗战时期相关文化史料清单》,分类标注,并写出相关史料价值。

深度学习任务单

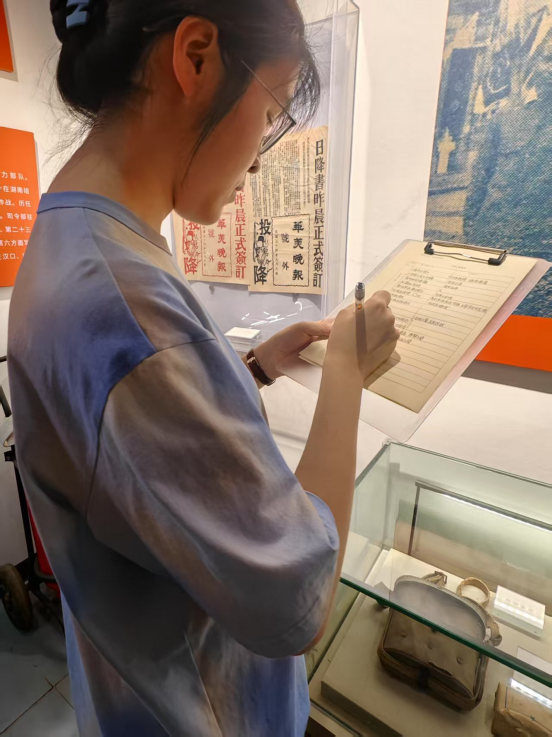

在统编教材《中外历史纲要》(上)中,武汉会战被视为“抗日战争战略相持阶段的转折点”,但是战略纵深从来不只是军事概念,而是百万军民用生命筑就的防线,受降堂的文物则将“全民族抗战”的内涵从抽象表述转化为具体感知的历史。

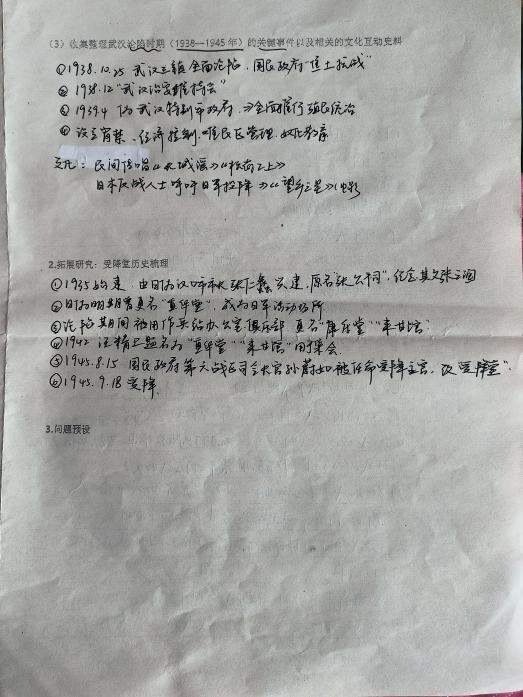

收集史料

在收集史料的过程中,学生们从军事档案和地图中直观地感受到了武汉作为“九省通衢”的战略意义;在“抗战风云”展区,密电文书上“毒气作战”四字的墨迹依然刺目;汉阳兵工厂的锈蚀工具组、民众献金运动、苏联空军志愿队的合影、群众们各行各界的抗战宣传等文化史料,共同勾勒出武汉会战中“全民抗战”的立体图景。

场景唤醒共鸣

展馆内,1:1复原的受降场景让师生屏息:孙蔚如将军的蜡像目光如炬,冈部直三郎呈递降书的躬身姿态,与墙上“受降仪式”黑白影像形成跨越时空的对话。展柜中钢笔、降书复制品与军令状,让高二(9)班郭同学在任务单上写下:“凝视着受降桌上的钢笔,我似乎听见墨迹渗入纸背的沙沙声。中国,终将挺直脊梁!”

受降堂留言

回归课堂后,在讨论“武汉会战对当代的启示”时,学生从地理、交通、文化三维度展开思辨:“今天的‘武汉速度’源自抗战时期的战略枢纽地位,提醒我们基建与民心同为国家安全之本。”一名学生在课后提交的反馈报告中以“如果我是1938年的武汉市民”为题,动情地写道:“我们不是历史的旁观者,而是精神的传承者。当今天面对挑战时,武汉会战中军民同舟共济的场景,就是最好的答案。”

学生反馈作业

结语:让历史照亮未来

此次实践课堂以教材为纲、以文物为媒、以情境为径,实现了“知识—能力—情感”的三维突破。当学生在受降堂的展柜前触摸历史,那些泛黄的报纸书籍、斑驳的老照片、锈蚀的工具,不再是冰冷的符号,而是鲜活的精神脉络。正如学生在结课感言中所写:“我们不仅是历史的见证者,更要成为民族脊梁的传递者。” 这正是历史教育的真谛——让过去照亮未来,让青史润泽心田,让担当与家国情怀在新时代青年的血脉中生生不息。